✅ Zuletzt geprüft am

Wenn du nachts in den Himmel schaust, denkst du vielleicht zuerst an Sterne, Planeten oder die Milchstraße. Doch es gibt da draußen noch mehr zu entdecken – zum Beispiel die Magellansche Wolken. Diese beiden geheimnisvollen Begleiter unserer Galaxie sind wie kleine Nachbarn im All, die viele spannende Rätsel mit sich bringen.

Sie sehen vielleicht aus wie harmlose Nebelflecken, doch hinter ihnen steckt jede Menge Geschichte. Astronomen beschäftigen sich schon seit Jahrhunderten mit ihnen – und auch heute liefern sie noch wichtige Hinweise über das Universum.

In diesem Artikel zeige ich dir, was genau die Magellansche Wolken sind, wie sie entstanden sind und warum sie für unsere Milchstraße so wichtig sind. Du erfährst auch, wann man sie am besten sehen kann und welche spannenden Fragen Forscher aktuell noch untersuchen.

Lass uns gemeinsam auf eine Reise durch den südlichen Himmel starten.

Was sind die Magellansche Wolken?

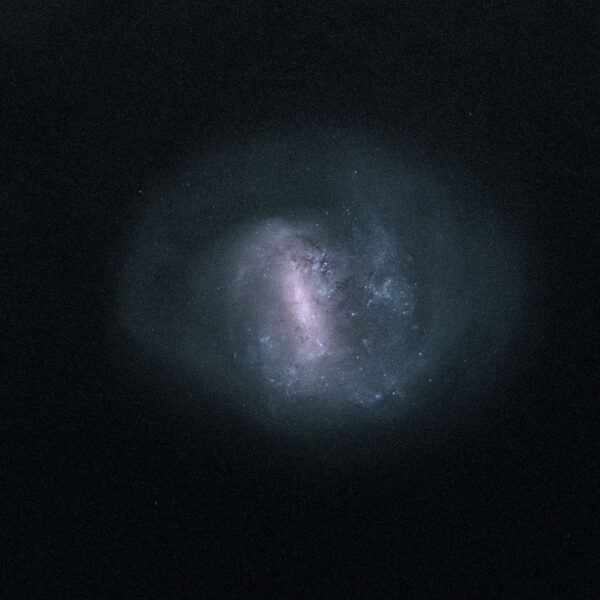

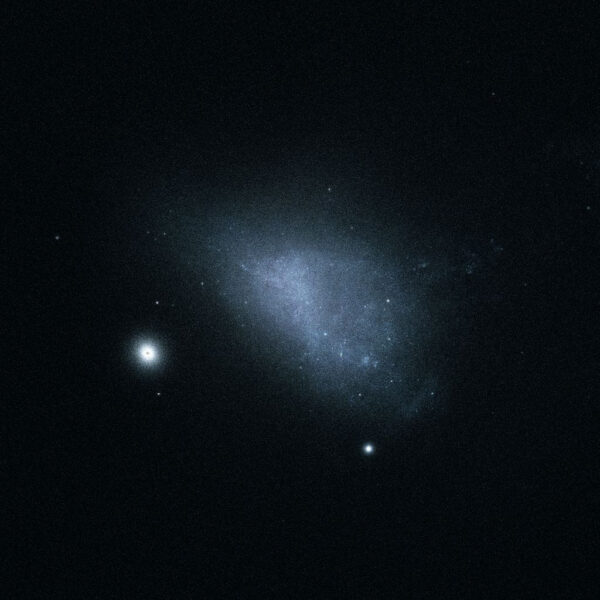

Die Magellansche Wolken sind zwei kleine Galaxien, die unsere Milchstraße begleiten. Sie heißen „Große Magellansche Wolke“ (GMW) und „Kleine Magellansche Wolke“ (KMW). Auch wenn sie weit weg erscheinen, gehören sie zu unseren nächsten galaktischen Nachbarn.

Beide Galaxien sind sogenannte Zwerggalaxien. Das bedeutet, sie sind viel kleiner als die Milchstraße, haben aber trotzdem Millionen von Sternen. Die Große Magellansche Wolke ist etwa 160.000 Lichtjahre entfernt, die Kleine rund 200.000 Lichtjahre.

Was sie besonders macht: Man kann sie mit bloßem Auge am Himmel sehen – allerdings nur von der Südhalbkugel der Erde aus. In Europa sind sie leider nicht sichtbar.

Hier ein kurzer Vergleich:

| Eigenschaft | Große Magellansche Wolke | Kleine Magellansche Wolke |

|---|---|---|

| Entfernung zur Erde | ca. 160.000 Lichtjahre | ca. 200.000 Lichtjahre |

| Durchmesser (ungefähr) | ca. 14.000 Lichtjahre | ca. 7.000 Lichtjahre |

| Sichtbar mit bloßem Auge? | Ja (Südhalbkugel) | Ja (Südhalbkugel) |

Man nennt sie übrigens „Magellansche Wolken“, weil der Entdecker Ferdinand Magellan sie im 16. Jahrhundert während seiner Weltumsegelung dokumentierte – obwohl Menschen der Südhalbkugel sie schon viel früher kannten. Der Name blieb aber bis heute erhalten.

Entstehung und Entwicklung der Magellansche Wolken

Wie genau die Magellansche Wolken entstanden sind, ist bis heute nicht vollständig geklärt. Forscher gehen aber davon aus, dass sie sich vor vielen Milliarden Jahren unabhängig von der Milchstraße gebildet haben. Damals waren sie vermutlich weit entfernt und hatten ihre eigene Entwicklung, ganz ohne Einfluss unserer Galaxie.

Im Laufe der Zeit kamen sie der Milchstraße immer näher. Dabei wirkten starke Gravitationskräfte auf beide Galaxien ein. Diese Kräfte haben sie nicht nur geformt, sondern auch verändert. Manche Sterne wurden herausgerissen, Gasströme entstanden – das sieht man heute noch als sogenannte „Magellansche Brücke“, eine Art Verbindung aus Gas zwischen beiden Wolken.

Spannend ist auch: Es wird vermutet, dass die Große und die Kleine Magellansche Wolke früher einmal eine gemeinsame Geschichte hatten. Vielleicht waren sie sogar ein Doppelgalaxien-System, das sich gegenseitig beeinflusst hat – so wie zwei Tänzer, die umeinander kreisen.

Durch die Nähe zur Milchstraße werden die Magellansche Wolken mit der Zeit weiter auseinandergezogen. Manche Wissenschaftler glauben, dass sie irgendwann vollständig in unserer Galaxie aufgehen könnten. Das würde bedeuten, dass sie ihre Eigenständigkeit verlieren und Teil der Milchstraße werden.

Diese Entwicklungen laufen natürlich extrem langsam ab – in kosmischen Maßstäben dauert das viele Millionen Jahre. Doch genau solche Prozesse helfen uns, die Geschichte und Zukunft des Universums besser zu verstehen.

Die Kleine und die Große Magellansche Wolke im Vergleich

Auch wenn sie oft zusammen genannt werden, unterscheiden sich die Große und die Kleine Magellansche Wolke in mehreren Punkten deutlich.

Die Große Magellansche Wolke (GMW) ist nicht nur größer, sondern auch heller und enthält mehr Sterne. Sie wirkt auf den ersten Blick wie eine typische Spiralgalaxie, obwohl ihre Form leicht verzerrt ist – wahrscheinlich durch die Schwerkraft der Milchstraße.

Die Kleine Magellansche Wolke (KMW) sieht dagegen unregelmäßiger aus. Sie hat keine klare Struktur wie eine Spiralgalaxie, sondern wirkt eher „zerzaust“. Auch ihre Sternendichte ist deutlich geringer. Dennoch ist sie für die Forschung sehr interessant, weil sich in ihr viele junge Sterne und Sternentstehungsgebiete befinden.

Ein auffälliger Unterschied ist der Anteil an Gas und Staub. Die GMW enthält besonders viele Wasserstoffwolken – ein Hinweis darauf, dass dort immer noch neue Sterne entstehen. In der KMW ist das Gas eher verstreut, aber auch dort gibt es aktive Sternentstehung.

Hier ein grober Vergleich in Zahlen:

| Merkmal | Große Magellansche Wolke | Kleine Magellansche Wolke |

|---|---|---|

| Durchmesser | ca. 14.000 Lichtjahre | ca. 7.000 Lichtjahre |

| Anzahl Sterne | ca. 30 Milliarden | ca. 7 Milliarden |

| Typ | Irreguläre Spiralform | Unregelmäßige Form |

| Sternentstehung | Sehr aktiv | Mäßig aktiv |

Beide Wolken zeigen: Auch kleinere Galaxien können sehr komplex und faszinierend sein.

Bedeutung der Magellansche Wolken für die Milchstraße

Die Magellansche Wolken sind für unsere Milchstraße mehr als nur Begleiter am Rand. Sie beeinflussen unsere Galaxie durch ihre Masse, ihre Bewegung und das Gas, das sie mit sich bringen. Diese Wechselwirkungen sind für Astronomen besonders spannend, weil sie zeigen, wie Galaxien miteinander in Kontakt treten – und sich dadurch verändern.

Ein Beispiel dafür ist der sogenannte Magellansche Strom. Dabei handelt es sich um eine riesige Gaswolke, die sich von den beiden Zwerggalaxien in Richtung Milchstraße zieht. Dieser Strom enthält Wasserstoffgas, das durch die Schwerkraft der Milchstraße aus den Magellanschen Wolken herausgezogen wurde. Solches Gas kann in der Milchstraße zur Entstehung neuer Sterne beitragen.

Außerdem liefern die beiden Wolken Hinweise darauf, wie sich die Milchstraße in der Vergangenheit entwickelt hat. Ihre Bewegungen zeigen, dass unsere Galaxie keine isolierte Insel im All ist, sondern mit ihrer Umgebung ständig in Verbindung steht. Man kann sich das wie ein kosmisches Ökosystem vorstellen, in dem alles irgendwie miteinander verknüpft ist.

Auch in Zukunft könnten die Magellanschen Wolken eine Rolle für die Entwicklung der Milchstraße spielen. Manche Forscher vermuten, dass sie irgendwann ganz mit ihr verschmelzen werden – ein Prozess, der neue Sterne entstehen lassen könnte und die Struktur unserer Galaxie beeinflusst.

Astronomische Beobachtungen und wissenschaftliche Erkenntnisse

Die Magellansche Wolken sind ein echtes Paradies für Astronomen. Weil sie so nah an der Milchstraße liegen, kann man sie besonders gut untersuchen – und das sogar mit Teleskopen auf der Erde. Ihre Nähe erlaubt einen Blick auf Einzelheiten, die bei weiter entfernten Galaxien oft verschwommen bleiben.

Ein wichtiger Bereich der Forschung ist die Entstehung neuer Sterne. In der Großen Magellanschen Wolke liegt zum Beispiel der sogenannte Tarantelnebel – das größte bekannte Sternentstehungsgebiet in unserer näheren Umgebung. Dort bilden sich riesige Sterne in kurzer Zeit, was Rückschlüsse auf ähnliche Prozesse in der frühen Milchstraße erlaubt.

Wissenschaftler nutzen auch die Bewegung der Magellansche Wolken, um dunkle Materie besser zu verstehen. Da diese Galaxien auf die Gravitation der Milchstraße reagieren, liefern ihre Bahnen Hinweise darauf, wie viel unsichtbare Masse unsere Galaxie umgibt.

Außerdem helfen die Magellansche Wolken dabei, unsere Entfernungsskalen im Weltall zu verbessern. In ihnen befinden sich viele sogenannte Cepheiden – Sterne mit regelmäßiger Helligkeitsschwankung. Sie gelten als „Standardkerzen“ in der Astronomie und helfen dabei, Entfernungen zu anderen Galaxien genau zu bestimmen.

Mit jeder neuen Beobachtung wächst unser Wissen über das Universum – und die Magellanschen Wolken sind dabei ein echtes Schlüsselpuzzlestück.

Sichtbarkeit am Himmel: Wann und wo sind die Magellansche Wolken zu sehen?

Die Magellansche Wolken sind mit bloßem Auge sichtbar – aber nur unter bestimmten Bedingungen. Sie erscheinen am Himmel wie helle Nebelflecken und sind am besten auf der Südhalbkugel zu erkennen. Wer in Europa lebt, hat leider keine Chance, sie direkt zu sehen.

Am besten sichtbar sind sie in klaren, dunklen Nächten fernab von künstlichem Licht. Die Große Magellansche Wolke ist etwas heller und leichter zu finden. Sie steht meist etwas südlich des Sternbilds Schwertfisch. Die Kleine Magellansche Wolke befindet sich in der Nähe des Sternbilds Tukan.

Ideal zur Beobachtung sind die Monate von Oktober bis März, vor allem in Ländern wie Australien, Neuseeland, Chile, Argentinien oder Südafrika. Dort stehen die Wolken hoch am Himmel und lassen sich gut fotografieren oder durch ein Fernglas betrachten.

Wer sie sehen möchte, sollte sich an einen Ort mit möglichst dunklem Himmel begeben. In vielen Gegenden mit geringer Lichtverschmutzung kann man die beiden Galaxien sogar ohne technische Hilfsmittel entdecken. Ein Fernglas oder kleines Teleskop bringt jedoch viele Details zum Vorschein, etwa Sternhaufen oder Nebelstrukturen.

Die Beobachtung ist ein besonderes Erlebnis – denn man sieht nicht nur Sterne, sondern gleich zwei ganze Galaxien, die mit unserer Milchstraße verbunden sind.

Kulturelle und historische Bedeutung in der Himmelsbeobachtung

Die Magellansche Wolken sind nicht erst seit der modernen Astronomie bekannt. Schon vor vielen Jahrhunderten spielten sie in den Kulturen der Südhalbkugel eine wichtige Rolle. Viele indigene Völker, zum Beispiel in Australien und Südamerika, kannten die beiden Himmelsobjekte gut und bezogen sie in ihre Geschichten, Kalender und Glaubensvorstellungen ein.

In der Tradition der Aborigines gelten die Wolken oft als Teil von Traumzeit-Erzählungen, also alten Mythen über die Entstehung der Welt. Auch die Inka und andere südamerikanische Kulturen sahen in ihnen bedeutende Zeichen am Himmel – oft verbunden mit Wettervorhersagen oder spirituellen Bedeutungen.

Der Name „Magellansche Wolken“ stammt allerdings aus der Zeit der europäischen Entdeckungsreisen. Als Ferdinand Magellan im Jahr 1519 auf seiner Weltumsegelung den Südhimmel dokumentierte, wurden die beiden Nebelflecken zum ersten Mal in europäischen Karten verzeichnet. Die Bezeichnung zu Ehren Magellans setzte sich in der westlichen Welt schnell durch.

Bis heute erinnern die Wolken daran, dass der Blick in den Himmel nicht nur wissenschaftlich, sondern auch kulturell bedeutsam ist. Sie verbinden moderne Forschung mit jahrtausendealter Beobachtung – und zeigen, wie wichtig der Himmel für die Orientierung, Zeitmessung und Mythologie der Menschen war.

Aktuelle Forschungen und offene Fragen

Trotz jahrzehntelanger Beobachtung geben die Magellansche Wolken noch immer viele Rätsel auf. Neue Teleskope und Raumsonden liefern regelmäßig Daten, die unser Bild dieser Zwerggalaxien verändern. Besonders spannend ist die Frage, wie genau sie mit der Milchstraße und untereinander verbunden sind.

Ein aktives Forschungsgebiet ist die Bahnbewegung der beiden Wolken. Lange ging man davon aus, dass sie sich in einer festen Umlaufbahn um die Milchstraße befinden. Neue Daten deuten jedoch darauf hin, dass sie vielleicht erst seit relativ kurzer Zeit in unser Galaxiensystem eingetreten sind – möglicherweise auf ihrer ersten Umrundung.

Auch die genaue Masse der Magellansche Wolken ist noch nicht vollständig bekannt. Sie könnte deutlich höher sein als bisher angenommen. Das würde bedeuten, dass sie die Struktur der Milchstraße stärker beeinflussen, als man früher dachte.

Zudem versuchen Wissenschaftler herauszufinden, wie viel dunkle Materie in den beiden Zwerggalaxien steckt. Diese unsichtbare Masse könnte eine wichtige Rolle bei ihrer Stabilität und ihrer Bewegung durch das All spielen.

Große Observatorien wie das „James Webb Space Telescope“ oder das „MeerKAT“-Radioteleskop in Südafrika helfen dabei, immer tiefer in die Wolken hineinzublicken. So wird nach und nach ein klareres Bild davon gezeichnet, wie komplex diese beiden Begleiter der Milchstraße wirklich sind – und wie wichtig sie für unser Verständnis des Universums sein könnten.

Faszination am Südhimmel: Die Magellansche Wolken entdecken

Die Magellansche Wolken sind mehr als nur zwei kleine Galaxien am Rand der Milchstraße. Sie geben uns einen einzigartigen Einblick in die Dynamik des Universums und zeigen, wie vielfältig und lebendig der Kosmos ist. Noch immer sind viele Fragen offen: Wie viel dunkle Materie enthalten sie wirklich? Und wie lange werden sie noch als eigenständige Galaxien existieren?

Vielleicht wirst du sie nie selbst mit eigenen Augen sehen – doch allein der Gedanke, dass zwei Galaxien mit unserer Milchstraße interagieren, ist beeindruckend. Wenn du aber die Chance hast, in die südliche Hemisphäre zu reisen, lohnt sich ein Blick in den Himmel auf jeden Fall.

Und auch ohne Teleskop kannst du aktiv werden: Recherchiere, verfolge neue Entdeckungen oder sieh dir Aufnahmen großer Teleskope an. So bleibt der Sternenhimmel nicht abstrakt, sondern wird zu etwas, das du selbst erleben und verstehen kannst.